鲁迅先生的“开矿记”

“我首先正经学的开矿,叫我讲掘煤,也许比讲文学要好一些。”

——《而已集·革命时代的文学》

我们熟知的鲁迅先生是伟大的文学家、思想家、革命家。一生书写了许许多多伟大的文学作品,留下了宝贵的精神财富。都知道《狂人日记》《朝花夕拾》《阿Q正传》,但你能相信《中国地质略论》《中国矿产志》这些地学论著也是出自他手吗?很少有人知道,先生其实最初是学开矿的。

小时候,鲁迅就表现出了对自然科学的热爱,他的保姆,也就是长妈妈给他的《山海经》,就是我国最早的一本关于地质、地理和古生物学著作。1898年,18岁的鲁迅考取南京江南水师学堂。次年,转入江南陆师学堂附设矿务铁路学堂,学开矿,成为我国第一批正规系统学习地质学的人,也成为矿务铁路学堂招收过的唯一一届采矿地质班学生。三年间,先生学习了格致(物理学、化学)、地学(地质学)、金石学(矿物学)、算学、地理、历史、绘图、体操等课程,接触了许多自然科学著作,还曾到南京东南的青龙山煤矿考察,下矿洞挖煤,历时13天。鲁迅在全班年龄最小,学习十分刻苦,获得金质奖章,以一等第三名的优异成绩毕业。

1902年,先生赴日本留学。期间,虽因地质专业名额限制转去仙台学医,但仍继续研究探索矿业,关心祖国地质事业的发展,不仅大量阅读西方和日本的地质学专著,还翻译外国的地理著作,从事地学科普,其中最为突出的成果便是“一论一志”的撰写。

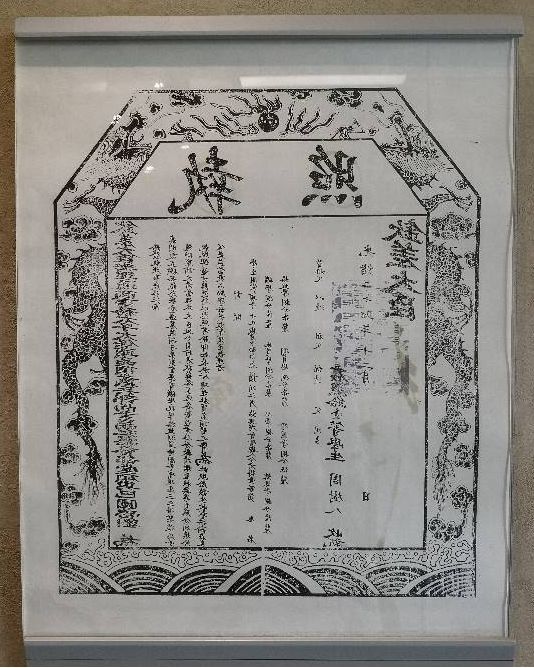

1902年,鲁迅获得清政府颁发的矿务铁路学堂毕业执照

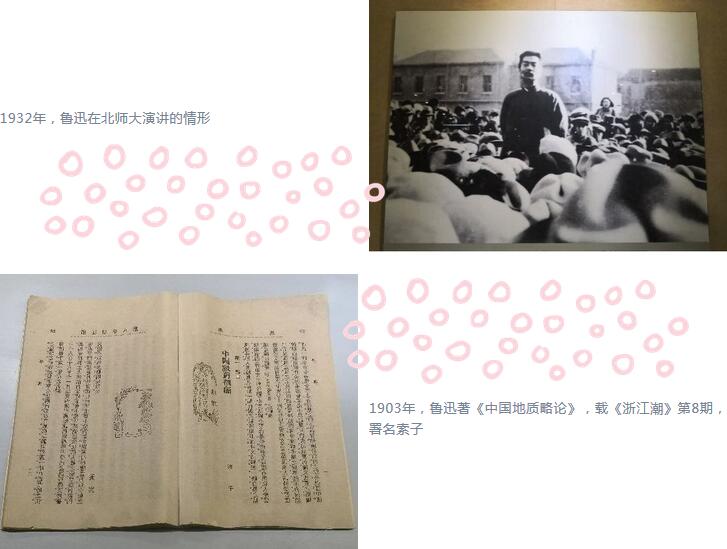

1903年,他署名索子,在《浙江潮》第8期上发表了《中国地质略论》,是我国最早系统介绍本国矿产的科学论文。这篇近万字的文章,凝练而全面,分为绪言、外人之地质调查者、地质之分布、地质上之发育、世界第一石炭国和结论六个部分,并介绍了康德-拉普拉斯星云说,论述地球与宇宙的起源。文中指出“地质学者,地球之进化史也;凡岩石之成因,地壳之构造,皆所深究。”“世界第一石炭国!石炭者,与国家经济消长有密接之关系,而足以决盛衰生死之大问题者也。”对地理学、经济地理都有着精辟的见解。

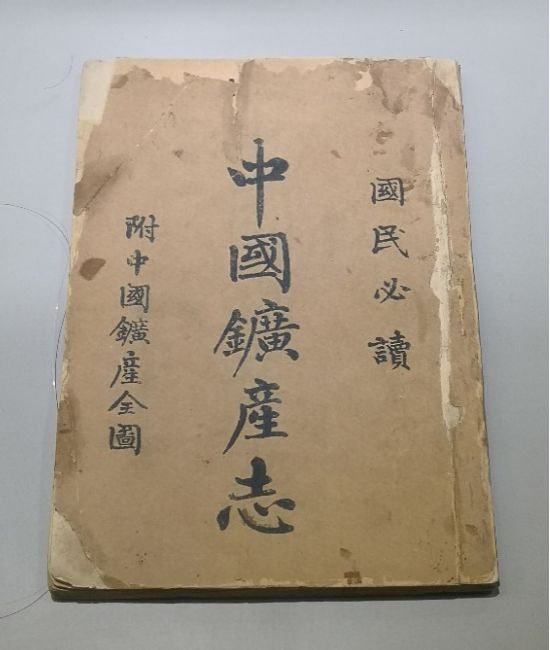

《中国矿产志》,鲁迅与顾琅合著,1906年上海普及局出版

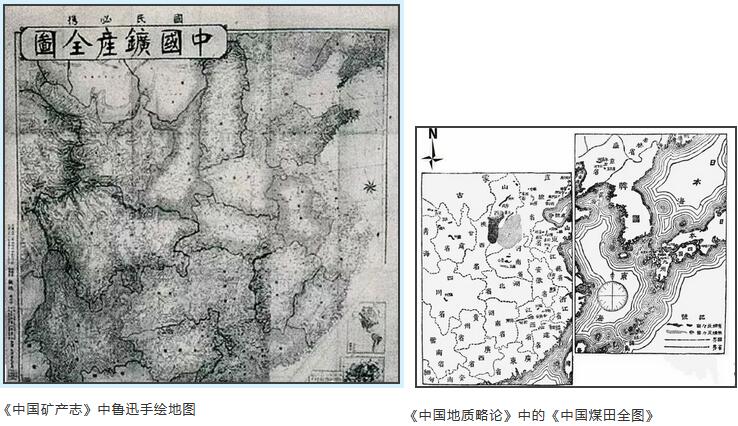

1903年至1905年间,先生与志同道合的同学顾琅,利用寒暑假和课余时间,搜集、翻译德、匈、俄、法、日等国地质学家所著有关中国地质、矿产方面的著作,并广泛地调查了中国“各省通志”和古籍中所载有关矿产资料,在《中国地质略论》的基础上编著《中国矿产志》,附《中国地相图》《中国各省矿产一览表》《地质时代一览表》《中国矿产全图》四张图表。

全志分为导言和本言两部分,在内容及体例上均具有开创性。导言共四章,分为矿产与矿业,地质及矿产之调查者,中国地质之构造,地层之播布。介绍了我国自唐以来矿业的开采情况和晚清时期国外学者到中国进行矿产地质调查的情形;概述了中国大地构造,讲述了喜马拉雅山脉、天山山脉、昆仑山脉、秦岭山脉的形成和各个地质时代的古地理情况;并按照地质年代顺序,详细介绍了各个时代的地层分布情况,主要岩性,所含动植物化石,及其与矿产的关系。本言共十八章,按省份与矿种分别介绍了全国十八个省(东北三省、内蒙、新疆、西藏、台湾等除外)共一千二百零三个矿产地的情况。对河北开平煤矿、山西铁矿、安徽铜矿等一些较为著名的矿产地均作记叙。在记载矿产发现地点、开采时间、可采层位、产量、储量的同时,还对一些矿山的开发与利用,提出了有益的建议。

《中国矿产志》于1906年由上海普及局出版,是中国最早运用近代自然科学理论论述我国地质矿产的科学著作,是中国第一部地质矿产专业志,比1920年翁文灏的《中国矿产志》要早十多年。该志出版之后,清政府农工商部通令各省矿务、商务界购阅,学部批准此书为中学堂参考书,成为“国民必读”,不到一年时间,连续印发三版,深受读者欢迎,被称为“我国矿学界空前之作”。这本书对于研究中国近代地学史有着重要的参考价值。

鲁迅在地学方面深有研究,取得了非常出色的成绩,著代表作“一论一志”, 比丁文江、翁文灏、李四光等地质学家的论著发表早十多年,开创现代地学术语的使用先河,较早使用地层、地壳、猿人等地学中文词汇,几乎最早使用石墨、石灰、石炭等岩类术语,最早使用地质一词并定义,最早用中文解释化石一词,大量使用太古代、古生代、侏罗纪、白垩纪、泥盆纪、石炭纪、二叠纪、三叠纪、第四纪等中文地质年代名称;还拥有高超的地图制作水平。黄汲清、庄寿强等地学专家赞先生为优秀的地质工作者,是中国近代地学的先驱者。

鲁迅先生一生关心地学科普事业,无愧于优秀地质工作者、中国近代地学的先驱者的称号。