流淌的黑金世界

中国石油的历史追溯

据北宋科学家沈括的《梦溪笔谈》记载:“鄜、延境内石油,旧说‘高奴县出脂水’,即此也。”北宋科学家沈括在此第一次确定了石油的名称。而最早发现石油的记录源于西周的《易经》:“泽中有火”,“上火下泽”,意指油蒸汽在湖泊、池沼水面上起火的现象。我国利用石油的历史最早可追溯至西汉和西晋。据东汉文学家、历史学家班固的《前汉书·卷三十八下·地理志第八下》云:“定阳,高奴,有淆水,肥可蘸。”高奴县指现在的陕西延安一带,淆水是延河的一条支流,距今已有两千多年历史。延长石油是我国乃至世界上发现最早的天然油矿之一,前身为“延长石油官厂”,始建于1905年,是中国陆上开发最早的油田,迄今已有百余年历史。

石油成因之争

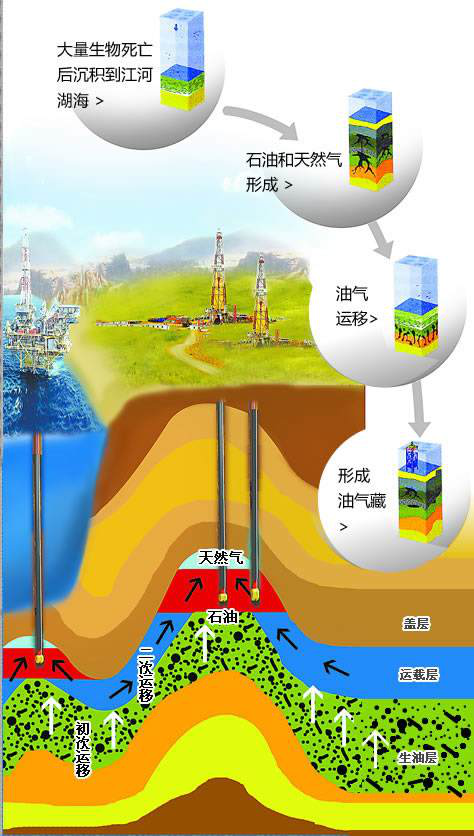

石油的原料是生物的尸体,生物的细胞含有脂肪和油脂,脂肪和油脂则是由碳、氢、氧等3种元素组成的。生物遗体沉降于海底或湖底并被淤泥覆盖之后,氧元素分离,碳和氢组成碳氢化合物。我们已经在地球上发现3000种以上的碳氢化合物,石油是由其中350种碳氢化合物形成的。煤炭与石油的成因很类似,但煤是植物的化石,是固态,而石油是一种黑色粘稠液体。

大量产生碳氢化合物的岩石称为“石油源岩”。埋藏于地下的石油源岩受到地热和压力的影响,在多种化学反应之下产生石油,石油积存于岩石间隙之间便形成油田。石油进一步高温分解出的烷烃类气体,聚集后则形成天然气或煤层气。

石油的形成过程

2.9亿年前,广袤无垠的陆地普遍出现由裸子植物组成的森林,并到处形成被沼泽地包围的湖沼,藻类在湖沼中开始大量繁盛,从而形成石油源岩。大约1亿7000万年到200万年前所发生的燕山运动形成了大油田,现有石油和天然气的三分之二便是于此时期形成的。9000万年前,被子植物和针叶树林开始逐渐扩张到高纬度地区和高地,针叶树林的增加使得木材取代了藻类,树木的树脂成为轻质原油的原料,形成新的石油源岩。

生物有机成因说

生物有机成因认为石油的形成至少需要200万年的时间,在现今已发现的油藏中,时间最老的达5亿年。在地球不断演化的漫长历史过程中,有一些"特殊"时期,如古生代和中生代,大量的植物和动物死亡后,有机物质不断分解,与泥沙或碳酸质沉淀物混合组成沉积层。由于沉积物不断地堆积加厚,导致温度和压力上升,沉积层变为沉积岩,进而形成沉积盆地,这就为石油的生成提供了基本的地质环境。石油是由史前的海洋动物和藻类尸体变成的,经过漫长的地质年代,这些有机物与淤泥混合,被埋在厚厚的沉积岩下。

在地下的高温和高压下它们逐渐转化,首先形成腊状的油页岩,后来退化成液态和气态的碳氢化合物。由于这些碳氢化合物比附近的岩石轻,它们向上渗透到附近的岩层中,直到渗透到上面紧密无法渗透的、本身则多空的岩层中。这样聚集到一起的石油形成油田。通过钻井和泵取,可以从油田中开采出石油。地质学家将石油形成的温度范围称为"油窗",温度太低石油无法形成,温度太高则会形成天然气。

非生物成油说

非生物成油的理论是天文学家托马斯·戈尔德在俄罗斯石油地质学家尼古莱·库德里亚夫切夫的理论基础上发展的。认为在地壳内已经有许多碳,有些碳自然地以碳氢化合物的形式存在。碳氢化合物比岩石空隙中的水轻,因此沿岩石缝隙向上渗透。石油中的生物标志物是由居住在岩石中的、喜热的微生物导致的,与石油本身无关。著名铀矿地质学家杜乐天教授在研究铀矿与石油的生成联系时提出了无机生油的远见,并被近年来一些新型大油田的发现所证实。尽管无机成油这个理论只有少数地质学家支持,但随着新类型油田的出现,成油理论在不断被研究者完善和丰富,并指导着石油的勘探和开发工作。

诞生于鄂尔多斯盆地的石油

鄂尔多斯盆地中生代三叠系延长组是一套大型凹陷型内陆盆地,以河流、湖泊相为特征的陆相碎屑沉积。延长组是一套以灰绿、灰黄绿色、浅肉红色的长石砂岩为主,夹深灰绿色页岩及煤线的陆相地层。下部夹黑色油页岩,中上部含石油,且以颜色较浅区别于上下地层,厚度1000m左右。底部以一层厚约20m的灰白色中-粗粒石英砂岩平行不整合于二马营组之上,顶部以灰绿色细粒长石砂岩夹泥岩并含煤线与上覆瓦窑堡组相区别。

延长组可分为:延长组一段为河流、三角洲相沉积。以厚层、块状中-粗粒长石砂岩为主,砂体形态多呈河道状透镜体,大型槽状及板状交错层发育。总体上南细北粗、南厚北薄,厚度在200-310m之间变化。是马家滩油田主采油层之一。延长组二段地层厚度在215-290m之间。总体上,该段以发育湖泊相灰黑色泥岩和页岩为主要特征,包含两个沉积旋回,下部沉积旋回对应于长9油层组,上部沉积旋回对应于(长8+长73)油层组,两个沉积旋回的顶部各发育一套深色页岩,分别称为“张家滩页岩”和“李家畔页岩”,是鄂尔多斯盆地中生界主要的油页岩含矿层。延长组三段除盆地东南部抬升剥蚀外,盆地内广大地区均有分布,地层厚度260-365m,南部较薄,北部较厚。主要为一套灰绿色块状中-细粒砂岩与灰绿色、深灰色砂质泥岩、粉砂岩互层夹少量碳质页岩及煤线,为浅湖-三角洲相沉积。该段砂岩普遍含油,故又称“含油砂岩段”

延长组砂岩厚约0.9m的油侵砂体,原油仍在不断向外渗出,而粉砂岩不含油

侏罗纪末期—早白垩世是延长组石油成藏的关键期,烃源岩生烃是一个连续的过程,石油在超动压力作用下开始运移,沟通岩石裂隙、微裂缝等主要通道,最终逐渐聚集成油,形成“油山瀚海”。