行走大地的科学教育与深度学习(上篇)

嵇少丞/加拿大蒙特利尔大学工学院

为什么要行走大地?在徒步的过程中感受大自然的美丽,探索大地的奥秘。我们更需要知道它为什么在那儿?怎么在那儿?以前在哪儿?未来它又到哪里?了解它的前世今生。

今天“三秦地质”将为读者节选加拿大蒙特利尔大学工学院嵇少丞教授所写的《行走大地的科学教育与深度学习》,通过几位名人的成长过程探析“为什么要行走大地的原因”。

1932年,美国《纽约时报》采访当时世界著名的登山者马洛里(George Leigh Mallory)时,问他:你为什么要攀登珠穆朗玛峰?他说因为它就在那儿!看,这句话的意思多么朴素,其实2500年前中国的哲学家庄子就讲过:“天地有大美而不言”。它有大美,但它莫言,于是我们就要走近它才能了解它。哪怕你看了很多遍图像,当真正爬到山顶的时候,你的感受却是不一样的。因为那种东西无法重现的,我们必须走出去,亲近自然,了解自然。

在我们徒步的过程中感受大自然的美丽,探索大地的奥秘。人类不同于其他动物,是因为人类有更强的好奇心,我们行走大地,不是为了觅食,我们更需要了解它的前世今生。这既是为了满足人类的好奇心,也是书房里无法达到的。

过去我们中国的游玩一般分两种游法:

文人游

游山玩水、寻访古迹、喝酒吟诗、结交豪杰、拜师求学、修身养性、扩散政见。在中国的历史上这方面的例子太多了,例如,司马迁、李白、杜甫、孔子的周游历国就是为了扩散他的政见。李白的旅游线路,都是在胡焕庸线的东部,而胡焕庸线的西部他都没有去过。

科学游

第二种就是科学游,欣赏的是景色,体验的是自然,了解的是科学,思悟的是哲学。这方面的例子有徐霞客、洪堡、达尔文。徐霞客生于1587年,死于1641年,即明朝万历14年生人,崇祯14年去世。他行走过的地方也位于胡焕庸线的东部,《徐霞客游记》里记载了河谷、河曲、瀑布、岩溶、火山、地热、温泉、矿产、煤炭、花岗岩地貌、砂岩地貌等,但是当时他的科学还是非常朴素的、认识也比较肤浅的,离现代科学还相差一截。

1.亚历山大·洪堡

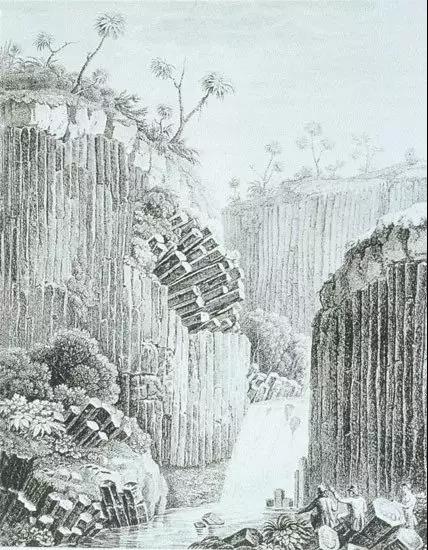

真正意义上的科学旅行可能要数德国的洪堡(Alexander von Humboldt,1769-1859,相当于大清乾隆34年-咸丰9年)。他出生于一个贵族家庭,1787年,18岁的他,进大学学习哲学与法律,两年后转学生物学,只学了一年再转学采矿地质,在读期间考察了比利时、荷兰、英国、法国、瑞士、意大利和德国南部。大学毕业后到矿务局任高级工程师。1799年他计划跨越大西洋去中南美洲考察,在获得国王的资助后,他和法国植物学家Aimé Jacques Alexandre Bonpland带着船队一走就是五年,到了中南美洲。他们从中美洲采集了6000种植物标本,其中有3500种是欧洲人从来没见过的。洪堡在中南美洲的这五年时间,做了大量的考察笔记,那些地质素描图中岩层、构造、生物学、古生物学、地质学,每个细节都做到精致精细,到了古巴,他还把看到的火山喷发的玄武岩的柱状节理给仔细地画了下来。

亚历山大·洪堡(Alexander von Humboldt,1769-1859)??

要知道那个时候相当于中国的乾隆年间,洪堡的认识就已经很科学了。这次考察成就了洪堡作为德国自然地理学家、生物学家、地质学家,近代气候学、植物地理学、地球物理学的创始人之一的盛名,有学者认为达尔文的进化论就是建立在洪堡的一系列发现的基础上的。以他命名的洪堡大学,在1945年之前就有了29位诺贝尔奖得主。中国的科学在过去40年里取得了长足的进步,但是西方国家在科学研究与考察方面似乎更传统,我们怎么从别人的传统里面看出我们自己的不足,这很有意思。

亚历山大·洪堡于1801年手绘的古巴Regla玄武岩及其柱状节理??

地质学是如何在西欧发源的?实际上最早就是一帮有钱的贵族在自家庄园里面酒足饭饱后,就开始游山玩水,例如,发现别人庄园里面的石头分层而自己家的石头不分层,大脑里开始问个为什么。为什么这个有鱼的化石会跑到山顶上去?为什么我们家红色石头的山坡上不长树呢?就从这些问题开始,人类开始地质学的思考。当时欧洲的富人已经相当喜欢大自然了,这些一起游山玩水、捡石头、找化石的人于1807年成立了一个地质学会,集资买了一栋楼。他们每个月在这里聚会一次,一边吃着饭,喝着葡萄酒,一边讨论着地质学,交换野外考察的见闻。这顿饭的价钱故意定在昂贵的15先令,以使那些对科学没有兴趣的人望而却步。可是很多基础的科学发现就是在那个时候出现的。

1830年英国人的地质郊游??

2.查尔斯·莱尔爵士

现在再让我们现在看看这位查尔斯·莱尔(Charles Lyell)爵士(1797-1875,嘉庆2年-同治13年)。他于1814年进入牛津大学学习数学和古典文学,1816年改学法律,毕业后成为律师。后来因外出旅游在山顶上偶尔看到海洋贝壳类化石而思考海陆变迁的科学问题,一发不可收拾,竟然写了一本书——《地质学原理》(Principles of Geology),提出了均变论。达尔文的生物进化论就是受到这本书的启发。在1840年代,他到美国和加拿大旅行,还写了两本游记,一本是1845年出版的《北美之旅》(Travels in North America),另一本是1849年出版的《再访美国》(A Second Visit to the United States)。

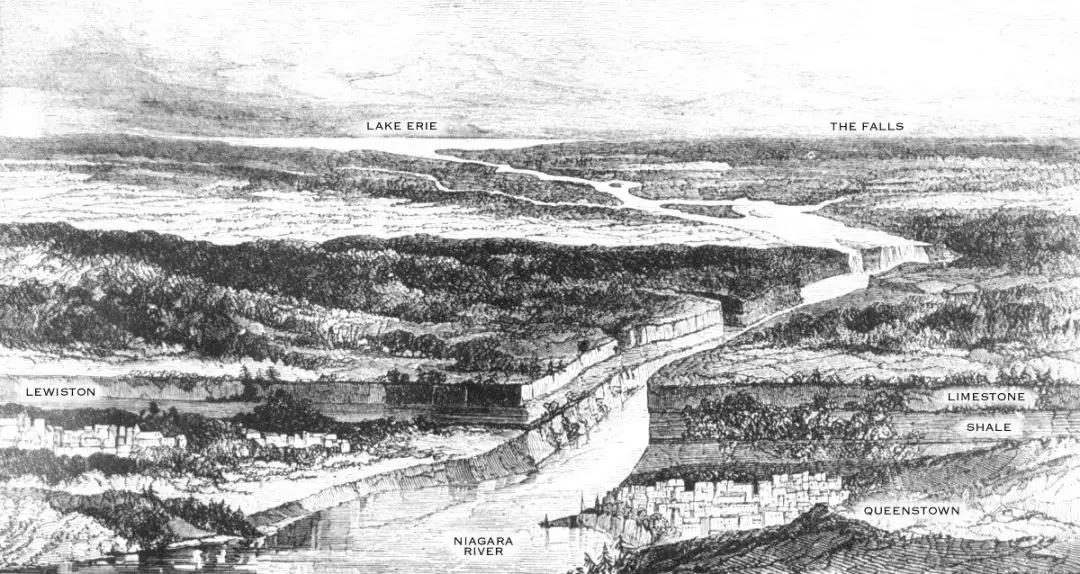

这两本书使他于1858年获得科普利奖章(Copley Medal),1866年获得沃拉斯顿奖(Wollaston Medal)。在美加边境他看到了尼亚加拉大瀑布,就思考大瀑布是怎么形成的?为什么大瀑布会在这个地方?形成于什么时代?还有多少年大瀑布就会消失了?他分析其中的原因。这张图就是他当年提出的模式:上面的白云岩比较硬,下面页岩比较软,从瀑布陡壁高速跌落的水再溅起来,不断斜击着、侵蚀着白云岩之下、瀑布水帘之后的页岩,逐渐把瀑布沿后面、强岩层之下的页岩掏空。只要掏空到一定程度,悬空的强岩在水流的冲击下就会沿着破裂垮塌下来,跌进瀑布潭,摔成碎块。这些菱角锋利的强岩碎块在流水冲击下又变成“刨坑的工具”,把瀑布下游的河道继续往深里挖。如此这般,瀑布就会逐年向上游迁移。例如,在1842年至1905年期间,尼亚加拉大瀑布平均每年要向上游方向后移1.7米。后来,美加两国政府为了保护尼亚加拉瀑布,曾耗巨资修建了一些控制工程,使瀑布对岩石的侵蚀有所减小,使得后来尼亚加拉大瀑布每年只向上游迁移约1米。现在的瀑布呈马蹄形了。差不多还有10万年,尼亚加拉大瀑布向上游退移到没有坚硬白云岩而只有页岩的地方后,尼亚加拉大瀑布也就消失了。当时莱尔爵士就是以普通游客身份去旅游的,就思考这些问题,提出来这个地质学模型,现在看来还是正确的。

查尔斯·莱尔 (Charles Lyell)于 1845年手绘的美国加拿大边境的尼亚加拉河与大瀑布??

3.威廉·爱德蒙·劳根

这是加拿大最高峰,叫做Mount Logan(劳根峰),海拔5959米,是以地质学家William Edmond Logan(1798-1875)命名的。十几年前加拿大总理让·克雷蒂安要以已故前总理皮埃尔·特鲁多的名字重新命名劳根峰,终因地质学家的一致反对而没有如愿,退而求其次,让·克雷蒂安把蒙特利尔的飞机场改名为皮埃尔·特鲁多飞机场。劳根当时是蒙特利尔大地产商的儿子,20岁进入大学学医,只学一年就弃学到他叔叔的炼铜厂做了20年的会计与经理。他36岁那年去了趟意大利旅游,发现其实他对地质更感兴趣,于是就自学地质学,38岁那年得机会去法国和西班牙旅游。45岁那年,他自己出钱招兵买马,在自家的房子里创建了加拿大地质调查局,自任第一任局长,加拿大许多地质构造单元都是他划分出来的,至今仍在使用。这样的例子不少,一些人本来不是搞地质的,后来在旅游过程中发现地质现象很奇妙、地质学很有趣,就开始研究起来,最终成为大家。

加拿大的最高峰(海拔5959米)——劳根峰??

我们中国现在富裕家庭很多,他们的子女在干什么?他们是不是喜欢自然、喜欢科学?西方国家有这种科学研究传统,但我们的旅游在很多时候还是“上车睡觉,到了景点赶快拍照,回来之后什么也不知道”。导游讲解里面鬼神的传说很多,为什么不把科学的东西加进去?所以我在这里再一次强调,我们要把科学的内容润物细无声地加进旅行中去,进行科学教育和深度学习,用科学的方法去体验一种陌生的环境,感受宇宙万物的规律和人生的真谛,让思想上升到一个崭新的高度,这样才能说人生有了新的价值。

后记

作为一个普通游客,我们去自然界中看什么?喜欢植物的去看植物,但植物长在什么地方?长在土壤上,那土壤是什么东西变来呢?土壤是从石头风化而来的吗?带着这些问题,下一期我们将向大家介绍旅游观光必备的地质基本知识,敬请关注。