同位素标准物质:重要的示踪“标尺”

你知道吗?我们身边的水、空气,甚至人体内的元素,都是由无数个“同位素兄弟”组成的。它们像双胞胎一样,虽然“长相”相似(质子数相同),但“体重”不同(中子数不同),而这些细微差异让它们成为科学界的“隐形英雄”,在科研、生态、医疗等领域发挥着重要作用,吸引众多科学家致力于同位素的研究。但是,受实验室环境、测试仪器状态、测试方法等客观因素的影响,同一种同位素的测试数据纷纷不一,数据的可比性和可信度难以确保,就像使用尺子测量长度时没有统一的刻度、运动员跑步比赛时没有统一的起跑线。而同位素标准物质就充当了这把精确的“标尺”,让全球科学家在微观世界的探索中有了共同的起点。

一、同位素标准物质的概念

同位素标准物质是科学研究和工业应用中不可或缺的基准工具,简单来说,就是纯度极高、性质稳定的同位素样本,通过精确的同位素比值或浓度,为实验数据的准确性和可比性提供保障,相当于科学界的“国际度量衡”。例如,碳-13(13C)和碳-14(14C)虽然同为碳元素,但前者稳定,后者具有放射性,科学家通过精确控制它们的比例,就能像“指纹鉴定”一样追踪物质的来源和变化

二、同位素标准物质的特点

同位素标准物质可不是随便选的,它得有一些特殊“本领”。一是化学成分非常均一,就像搅拌得特别均匀的糖水,每一滴甜度都一样,这样才能保证在不同地方、不同时间测量,结果都稳定可靠。二是同位素组成恒定,而且大致处于这种同位素在自然界变化范围的中间值。三是数量充足,方便长期使用,并且制样和测定的手续要简便,这样才能让全球众多实验室都能轻松“驾驭”。

三、常见的同位素标准物质

目前已知的同位素标准物质种类繁多,自然界中,已发现的118种元素里,稳定同位素接近300种,放射性同位素更是多达3000多种,几乎所有元素都有放射性同位素,这些同位素都有可能成为特定研究领域的标准物质。而同一种同位素也存在多个标准物质,以碳氧同位素为例。

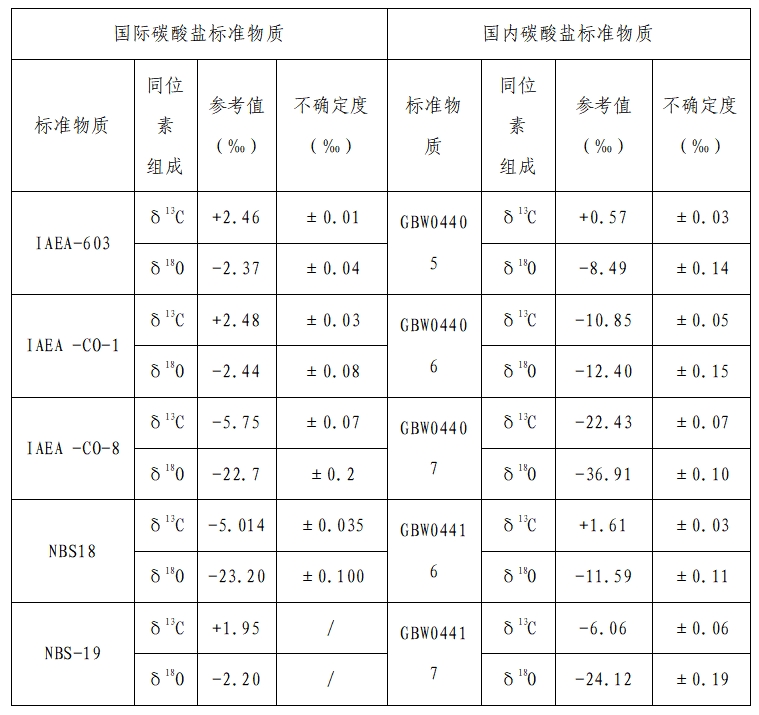

碳酸盐碳氧同位素标准物质是用于校准实验中测量结果的基准,具有已知的碳同位素(δ¹³C)和氧同位素(δ¹⁸O)比值。PDB(Pee Dee Belemnite)和VPDB(Vienna Pee Dee Belemnite)是两种不同的碳同位素国际标准,它们在地球科学和生物化学研究中用于测量和比较碳氧同位素比值。PDB标准最初是基于美国南卡罗来纳州Pee Dee地层中的一种特定贝类化石(Belemnite)的碳氧同位素比值来定义的。随着时间的推移,原始的PDB样品几乎被耗尽,因此国际科学界采用了一个名为VPDB的新的参考标准。VPDB是一个理论上的标准,它基于原始PDB样品的同位素比值,但通过高精度的测量和校准来定义,现已被用作大多数现代碳氧同位素分析的参考标准,包括由国际原子能机构(IAEA)提供的IAEA-CO-08和IAEA-603,由美国国家标准与技术研究院(NIST)提供的NBS18和NBS19,中国国家标准物质GBW04405、GBW04406、GBW04407等(表1)。

表1 目前国内外的碳酸盐碳氧同位素标准物质

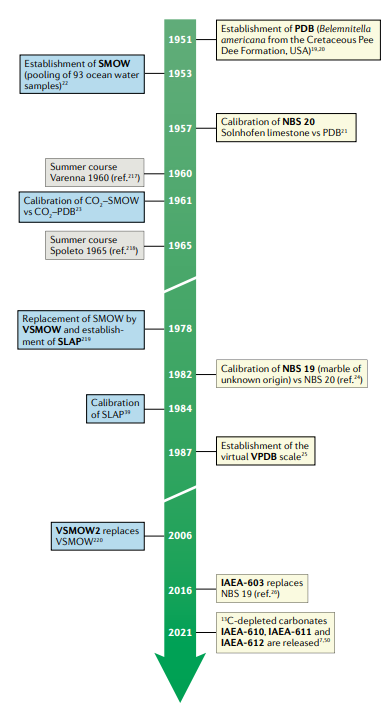

除此之外,我们常见的同位素标准物质还包括由IAEA机构提供的VSMOW,属于δ²H、δ¹⁸O同位素体系,主要应用于水样氢氧同位素分析;由IRMM机构提供的IRMM-016,属于铀同位素体系,主要应用于核材料分析;由IAEA机构提供的IAEA-S-1,属于硫同位素体系,主要用于环境与地质硫循环研究。可见,同位素标准物质已经组成了一个十分庞大的数据库(图1)。

图1 碳氧同位素标准物质的发展历程

图1 碳氧同位素标准物质的发展历程

(从1951年PDB标准发布到VPDB IAEA 612标准物质的发布)

四、同位素标准物质的应用

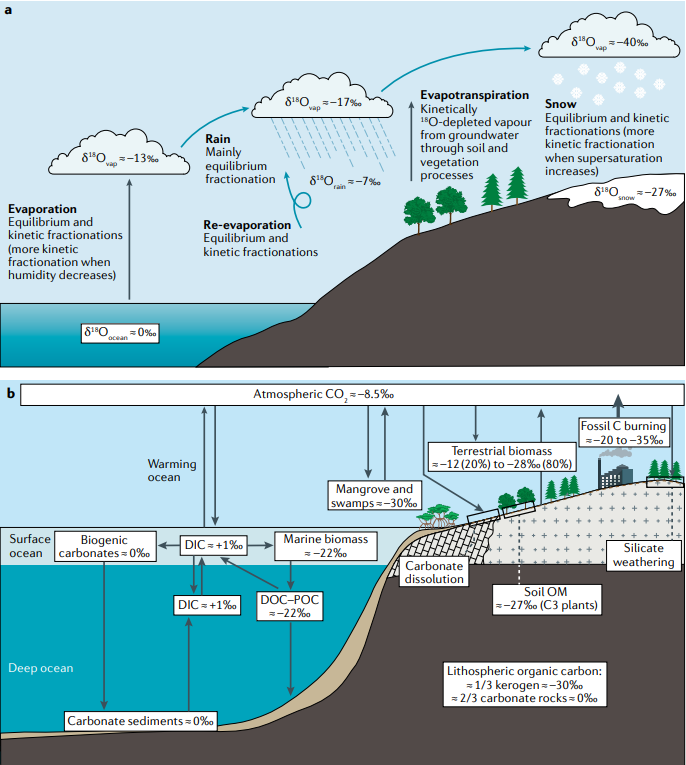

同位素标准物质的应用十分广泛,在地质领域,科学家通过对比岩石、矿物中同位素与标准物质的差异,能推断地球的演化历史,就像从古老的“石头日记”里解读地球的过去(图2)。在生命科学中,利用同位素示踪技术,把带有特殊同位素标记的物质引入生物体内,通过与标准物质对比,追踪物质在生物体内的代谢路径,就像给生物体内的物质流动装上了“导航”。在环境科学里,借助同位素标准物质,可以分析污染物的来源和迁移转化规律,为治理环境污染出谋划策。未来,同位素标准物质可能会在深空探测、量子技术等领域发挥更大作用。

图2 水和碳循环中的同位素变化(a 水循环中氧同位素从大洋到陆地逐渐偏负的过程;b 碳循环中碳同位素在大洋碳酸盐沉积物、大气、海洋生物圈、陆地生物圈、岩石圈到土壤的不同分布)

图2 水和碳循环中的同位素变化(a 水循环中氧同位素从大洋到陆地逐渐偏负的过程;b 碳循环中碳同位素在大洋碳酸盐沉积物、大气、海洋生物圈、陆地生物圈、岩石圈到土壤的不同分布)

同位素标准物质虽默默无闻,却是现代同位素科学不可或缺的基石。从疾病诊断到星际探索,它们用“原子级”的精确,推动人类认知边界的拓展,为人类探索自然和解决全球性问题提供更强大的工具。